Purpose (Brand Purpose / Markenpurpose)

Brand Purpose – der höhere Unternehmenszweck jenseits der Gewinnmaximierung – hat die Marken- und Marketing-Welt in zwei Lager gespalten. Während Befürworter vom einzigen echten Kompass für nachhaltiges Wachstum sprechen, kritisieren Skeptiker Purpose als „Marketing-Gimmick mit Wohlfühlgarantie“. Die Wahrheit liegt, wie so oft, dazwischen und hängt stark vom Kontext ab.

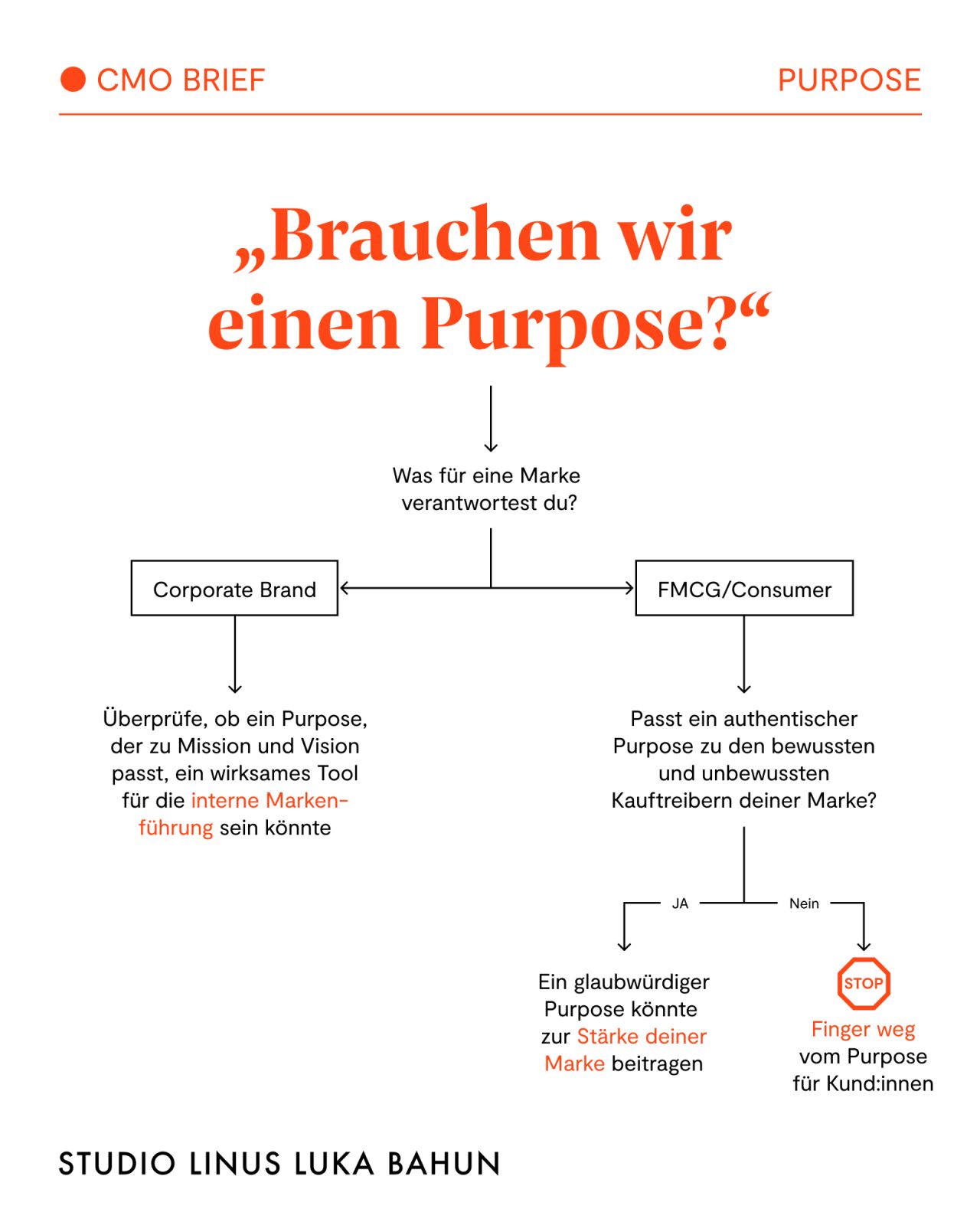

Der Purpose-Entscheidungsbaum

Die zentrale Frage ist nicht, ob Marken einen Purpose brauchen, sondern unter welchen Bedingungen Purpose einen messbaren Geschäftswert liefert. Dabei ist eine fundamentale Unterscheidung zwischen Corporate Brands und Consumer/FMCG Brands notwendig:

Für Corporate Brands kann Purpose als internes Führungsinstrument fungieren, wenn drei Bedingungen erfüllt sind:

- Der Purpose ist authentisch und glaubhaft in der Unternehmensgeschichte verankert

- Er harmoniert mit Vision, Mission und gelebter Unternehmenskultur

- Er manifestiert sich in konkreten Geschäftsentscheidungen und -praktiken

In diesem Kontext kann Purpose die Mitarbeitermotivation steigern, Talentakquisition erleichtern und strategische Entscheidungen vereinfachen. Salesforce mit seinem 1-1-1-Modell oder Patagonia mit radikalem Umweltaktivismus zeigen, wie Purpose als organisatorisches Betriebssystem funktionieren kann.

Für Consumer/FMCG Brands gilt eine härtere Regel: Purpose schafft nur dann Wert, wenn er auf echte Kaufmotive einzahlt – und das tun nur wenige. Die empirische Evidenz zeigt, dass "Nachhaltigkeit" beispielsweise nur in wenigen Kategorien und für wenige Konsumenten ein tatsächlicher Kauftreiber ist. Die meisten Kaufentscheidungen werden durch Category Entry Points (CEPs) – konkrete Bedarfssituationen – getrieben, nicht durch abstrakte Wertvorstellungen.

Entscheidungsbaum: Brauchen wir einen Brand Purpose?

Die Realität der Kaufentscheidungen

Das Ehrenberg-Bass Institute und aktuelle B2B-Forschung zeigen konsistent: Marken wachsen durch mentale und physische Verfügbarkeit, nicht durch Purpose-Statements. Category Entry Points – die konkreten Situationen, in denen Konsumenten an eine Produktkategorie denken – sind die eigentlichen Treiber der Markenwahl. "Ich habe Hunger" (Fast Food), "Meine Haut ist trocken" (Hautpflege) oder "Ich brauche schnell saubere Wäsche" (Waschmittel) sind die Momente, in denen Marken erinnert werden müssen.

Purpose-getriebene Kommunikation kann diese fundamentalen Kaufauslöser nicht ersetzen. Ein Waschmittel, das primär seine Umweltmission kommuniziert, aber die Kernerwartung "saubere Wäsche" vernachlässigt, wird scheitern – unabhängig davon, wie nobel sein Purpose ist.

Die Purpose-Performance-Paradoxie

Die vielzitierte Behauptung "People don't buy what you do, they buy why you do it" (Simon Sinek) ist für die meisten Kategorien empirisch nicht haltbar. Erfolgreiche Purpose-Brands wie Ben & Jerry's oder Patagonia sind Ausnahmen in spezifischen Nischenmärkten, nicht die Regel. Ihre Erfolge lassen sich oft besser durch andere Faktoren erklären: überlegene Produktqualität, geschicktes Branding oder First-Mover-Vorteile in entstehenden Marktsegmenten. Und zumindest für Patagonia gilt: Für eine Marke, in der Erlebnisse in der Natur im Zentrum stehen, ist die Bewahrung dieser Natur auch ein glaubwürdiger, echter Kauftreiber.

Die Gefahr liegt in der Verallgemeinerung dieser Einzelfälle. Wenn Purpose zur universellen Lösung erklärt wird, führt dies zu strategischen Fehlentscheidungen und Ressourcenverschwendung. Marken investieren in aufwendige Purpose-Kampagnen, während fundamentale Aspekte wie Produktverfügbarkeit, Preisgestaltung oder Kundenerlebnis vernachlässigt werden.

Praktische Implikationen für Markenverantwortliche

- Kontextanalyse vor Purpose-Entwicklung: Prüfen Sie, ob Ihre Kategorie überhaupt Purpose-sensibel ist. In commoditisierten B2B-Märkten oder bei Low-Involvement-Produkten ist Purpose selten kaufentscheidend.

- Interne vs. externe Wirkung trennen: Ein starker interner Purpose kann Unternehmenskultur und Mitarbeitermotivation fördern, ohne zwangsläufig in der externen Kommunikation dominant zu sein.

- Category Entry Points priorisieren: Investieren Sie primär in die Verknüpfung Ihrer Marke mit relevanten Kaufsituationen. Purpose kann ergänzen, sollte aber nicht die Kernbotschaften verdrängen.

- Authentizität über Aktionismus: Wenn Purpose, dann eingebettet in das Geschäftsmodell. Oberflächliche CSR-Initiativen oder Purpose-Washing schaden mehr, als sie nutzen.

- ROI-Fokus bewahren: Purpose-Investitionen müssen sich rechtfertigen lassen. Verwenden Sie klare Metriken und realistische Zeithorizonte für die Erfolgsmessung.

Purpose ist weder Allheilmittel noch völlig irrelevant. Er ist ein Werkzeug im Markenführungs-Arsenal, dessen Einsatz sorgfältig abgewogen werden muss. Für manche Marken in spezifischen Kontexten kann Purpose ein kraftvoller Differenziator sein. Für die Mehrheit gilt: Die Basics der Markenführung – mentale Verfügbarkeit, distinctive Brand Assets, Category Entry Points – bleiben die primären Wachstumstreiber.

Die Kunst liegt darin, den richtigen Mix für die eigene Marke zu finden, statt blindlings Managementmoden zu folgen. Denn am Ende kaufen Menschen Produkte, die ihre konkreten Bedürfnisse in spezifischen Situationen lösen – mit oder ohne höheren Purpose.